中国語の特徴とは?発音や翻訳時の注意点を解説|ことログ

Index

最近は日本の街中でも、中国語を見たり聞いたりする機会が増えたよね!

中国語がどんな言語なのか、みんなで一緒に学んでみよう!

中国語の概要:「中国語」ってどんな言語?

中国語の標準語とは?同じ中国語でも違いがあるの?

中国には人口14億人以上、56の民族が暮らしており、多民族国家として知られています。そのため国内ではさまざまな言語が使われています。

一般的に「中国語」と言うと、中国の総人口の9割以上を占める漢民族が使用する言語を指します。漢民族の言語には広東語や上海語など多くの方言があり、これらを総称して「漢語」と呼ぶこともあります。

しかし、こうした方言は発音や語彙に大きな違いがあり、互いに通じないことも珍しくありません。

そこで、1950年代に中華人民共和国政府は、北方方言の語彙を基礎とした「普通話(標準語)」を制定しました。これは現在の中国の公用語であり、英語では「Mandarin(マンダリン)」と呼ばれています。

普通話は学校教育、テレビ放送、ビジネスなどで広く使われており、中国語学習のスタンダードとなっています。

また、国連の公用語にも採用されています。

中国語:地域によって異なる話し言葉・漢字の種類

中国語の地域性について、さらに詳しく見ていきましょう。

まずは、標準語が制定されるほどに大きく異なる中国語の話し言葉、方言についてです。

中国には、日本の方言と同様に、地域ごとの話し言葉が多数存在します。

中国北部の地域方言は、「北方話(ほっぽうわ)」に分類され、標準語との共通点が多いのが特徴です。一方、南部の方言(広東語、閩南語(びんなんご)、呉語(ごご)など)は、それぞれ音声や文法体系が大きく異なり、互いに理解することが難しいため、言語学的に「別言語」とみなされることがあるほどです。

ここでは、中国語の代表的な話し言葉である北京語と広東語の特徴をご紹介します。

北京語

北京語は中国北方の方言で、主に北京市およびその周辺地域で使われています。話者人口は約1500万人とされ、標準語の基盤となる言葉です。標準語と同じく声調は4種類(第一声~第四声)で、簡体字を使用します。声調が4種類とシンプルなため、広東語に比べると話すスピードが速い傾向があります。特徴的なのは、巻舌音と、語尾に「儿(アル)」を付ける「アル化音」です。これはモンゴル語や満洲語といった北方民族の言語の影響と考えられています。

歴史的には、北京語の起源は紀元前7世紀頃の春秋戦国時代に遡るともいわれています。13世紀の元代にはモンゴル帝国が北京を首都としたことで、モンゴル語(北方言語)の一部が取り入れられるようになりました。さらに17世紀以降、清王朝が北京を政治の中心に据えたことで、宮廷や官僚の言語として定着しました。20世紀に入ると、中華民国の成立によって言語を統一する動きが進み、北京語を「官話(国家の標準語)」とする政策がとられました。その後北京語を基として、中華人民共和国は「普通話(標準語)」を制定し、その標準語の話者数は、約9億人とされています。一方台湾に拠点を移した中華民国政府は、現在「台湾華語」とも呼ばれる「国語」を公用語としました。

広東語

広東語は、中国大陸南部の広東省を中心に、香港やマカオで多く使われています。また、世界中の華僑と華人にも多くの話者がおり、東南アジア、欧米、オセアニアなどでも話されています。話者人口は約8,000万人と言われており、標準語に比べると少なめです。標準語の声調が4種類なのに対し、広東語は9種類と声調の多さが特徴的で、同じ音節でも声調によって意味が大きく変わります。このため、非常に繊細で表現力豊かな印象を与えます。文字は繁体字を使用します。

広東語のルーツは、中原(ちゅうげん)で使われていた古代漢語にあります。秦の統一後、漢民族が南方へ移住し、広西・広東地域に漢語が広まりました。広東・広西地域に住んでいた南越族の南越語と漢語が融合し、現在の広東語の基盤が形成されました。唐・宋時代に南方方言として発展し、清朝18世紀後半に広州が西洋との貿易拠点になると、広東語は国際的な商業言語として重要性を増しました。香港のイギリス統治やマカオのポルトガル統治の影響で、英語やポルトガル語からの借用語が多いのも特徴です。

漢字の種類と読み方

中国語の漢字には「簡体字」と「繁体字」という2種類の字体があり、国や地域によって使われる字体が異なります。それぞれの特徴や違いを簡単にご紹介します。

【簡体字と繁体字】

中国語には「簡体字(simplified))と「繁体字(traditional)」の2つの字体があります。もともとは「繁体字」が使用されていましたが、国民全体の識字率を高める目的で、1950年代に中国本土で漢字の簡略化が進められ、表記を簡単にした「簡体字」が導入されました。一方、台湾、香港、マカオでは、簡体字は導入されず、現在でも繁体字が使われ続けています。

「簡体字」と「繁体字」は見た目には異なりますが、基本的に発音は同じで、ピンインも共通です。ただし、国や地域によって使われる表記や言い回し、さらには語彙そのものが異なる場合があります。

【ピンイン】

ピンインとは中国語の漢字の読み方をアルファベットと声調記号で表したもので、日本語で言う「ふりがな」のようなものです。

一般的な中国語の辞書は、このピンインのアルファベット順に並んでいます。

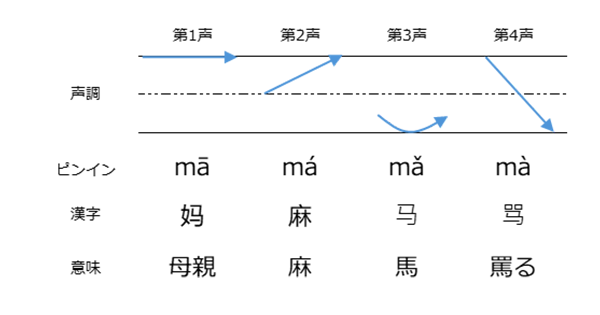

【声調】

「声調」とは、音声の高低の変化を表すアクセントのことです。

中国語では、漢字1文字ごとに声調があり、発音において大変重要な役割を果たします。声調はピンインの上に付く4つの記号で表されます。中国語(普通話)の「声調」は全部で4種類あることから「四声」と呼ばれています。同じ音でも、「声調」が異なると意味がまったく変わってしまうため、正確に発音することが非常に重要です。

“ma”の音でも、第1声、第2声、第3声、第4声の違いによって意味がまったく異なってきます。

声調を間違えると大きな誤解を招いてしまうかもしれません。

正しいピンインを覚えると、辞書を引いたり、キーボードで中国語を入力したりできるようになるよ。

一般的なパソコンの文字入力は、ピンイン入力といって漢字の読み方をローマ字で入力して変換するよ。

中国語の特徴:日本人が学びやすい言語!?

中国語が学びやすいと感じる理由の一つに、日本語と中国語に共通する漢字の存在があります。中国語を学習したことがない人でも、漢字を見ればある程度意味を推測できることもあるかもしれません。漢字のおかげで、中国語は日本人にとって身近に感じられる外国語の一つと言えるでしょう。

日本語と中国語の文法の違い

日本語は、「主語+目的語+述語」という語順を基本とし、助詞によって意味が明確になります。また日本語の語順にはある程度の自由があり、文脈に応じて柔軟に変えることが可能です。さらに敬語は日本語では高度に発達した表現の一つです。

では、中国語の文法にはどのような特徴があるのでしょうか?

【語順が大事!】

中国語の基本の語順は「主語+述語+目的語」です。

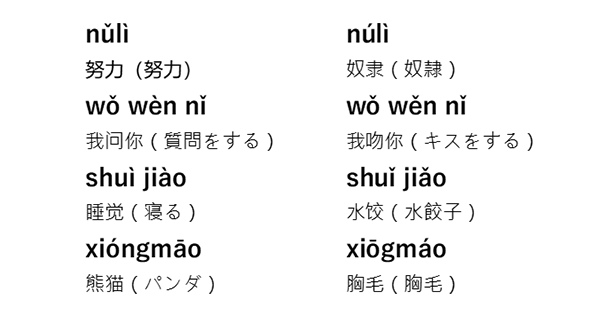

日本語には「~は」「~が」といった助詞があり、語順が変わっても文の意味は変わらないことが多いのですが、中国語には日本語のような助詞がないため、語順が文の意味を決定する重要な要素となります。つまり、日本語では「助詞が文の意味を決める」のに対し、中国語では「語順が文の意味を決める」のです。

【時制がない?】

中国語には日本語のような「動詞の活用形」がありません。「時間を表す言葉」を文に入れて時制を表します。

【敬語がない?】

日本語のような「丁寧語」や「謙譲語」は中国語には存在しませんが、中国語の単語には丁寧な意味や敬意を含んだものがあります。例えば、ビジネスの場では、男性には「先生」、女性には「女士」を姓の後につけて呼ぶのが一般的です。これは日本語の「~さん」に近い、丁寧な呼び方としてよく使われます。また、英語の「please」とよく似ている「请(qǐng)」を使うと、「〜してください」と丁寧な表現になります。

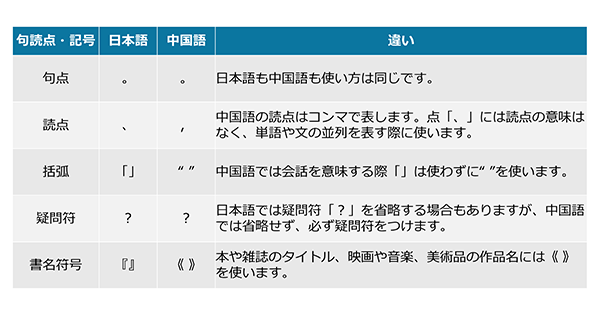

【句読点・記号の使い方】

中国語の句読点や記号は、日本語と似ているようで、細かいルールには違いがあります。

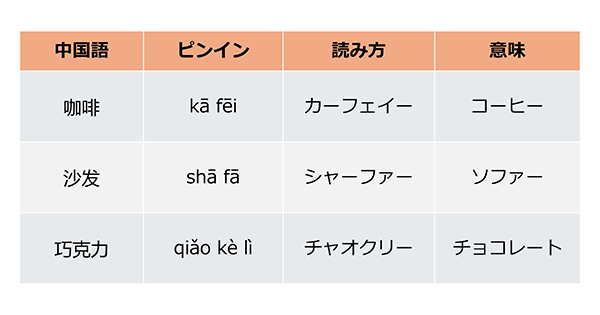

外来語と中国語

日本語では、外来語の大半をカタカナで表します。では、カタカナの無い中国語では、外来語をどのように表現しているのでしょうか?

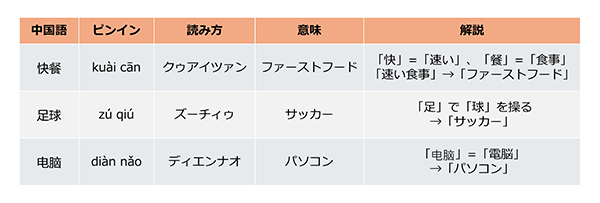

(1)音訳:音を参考に作ったもの

元の音に近い発音の漢字をあてる方法です。その音に近い発音の漢字をあてて、カタカナのように使います。

漢字からは意味の想像がつきませんが、発音を聞くと元の音にとてもよく似ています。

(2)意訳:意味を参考に作ったもの

元の単語の意味を考慮して、それにあう意味を持つ漢字をあてる方法です。

音だけでは意味が分からないと思いますが、漢字の意味から考えてみると分かりやすいですね。

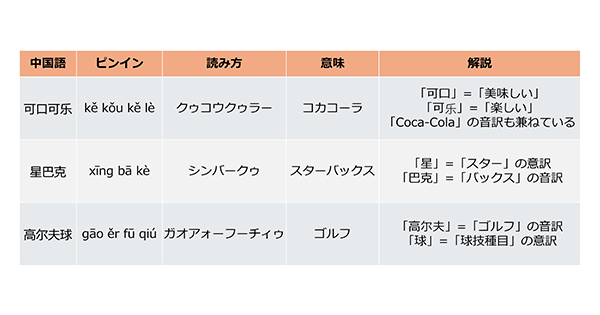

(3)音訳+意訳:音訳と意訳どちらも含まれているもの

音と意味の両方の要素を組み合わせる方法です。

音訳と意訳が色々なパターンで組み合わさっていますね。

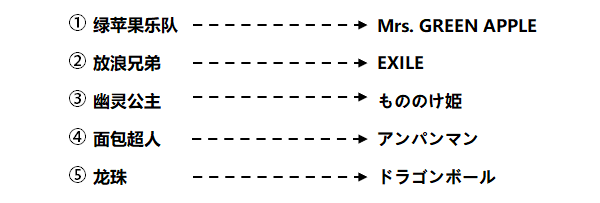

【日本の有名人、中国語ではどうなる?】

中国語では「スター」のことを「明星」、「アニメ」のことを「动画」と表します。日本の「スター」や「アニメ」作品は、中国語でどのように表現されているのでしょうか?次の中国語、みなさんはいくつ分かりますか?

カタカナやひらがなは、漢字と違って中国語に直接置き換えることができない分、翻訳や表記には工夫が必要となり、想像力が膨らんで面白いですね。

例えば、「ジャッキーチェン→成龙(チェンロン)」や「孫文→中山先生(ジョンシャン・シェンション)」など、中国語では人名や地名が日本語とは違う呼び方をされる場合もあり、日本語の発音をそのまま使っても中国では全然伝わらない!ということがよくあります。

自分の名前も中国語でどう発音するかを知っておくと、自己紹介のときに役立つよ!

中国語翻訳でよくある失敗事例

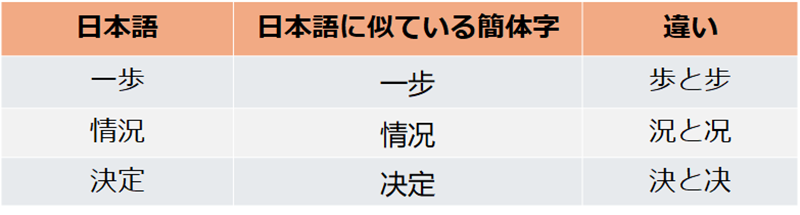

【日本語訳文の中に残ってしまう簡体字】

最近、SNSやスマホゲームを見ていて、「あれ、この漢字ちょっと違うかも?」と感じたことはありませんか。

一見すると、日本語の漢字に見えるけれど、よく見ると形が微妙に違う・・・。その正体は、簡体字かもしれません。

中国語から日本語に翻訳する際、漢字がほぼ同じで、意味も同じ場合、日本語の訳文に簡体字の文字が残るというミスが起きてしまうことがあります。「読めるけど、何となく違和感がある」そんな細かい違いが、文章の信頼性や読みやすさにも少なからず影響します。

【機械翻訳でよくあるミス】

日本語の特徴の一つに、「主語が頻繁に省略される」点が挙げられます。機械翻訳の場合、文脈から主語を正しく推測できず、全く異なる意味の中国語翻訳を生成してしまうことがあります。

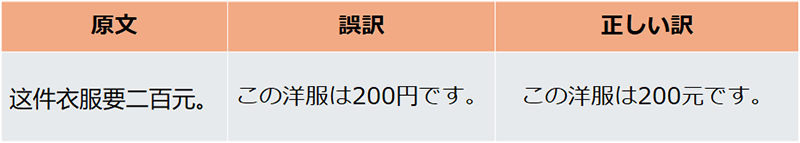

また機械翻訳システムが文脈から「中国語固有の単位」であることを認識できず、適切に単位変換や数値の換算がされないこともあります。

この場合、「元」を単純に「円」に置き換えてしまっています。他にも「斤(500グラム)」、「里(500メートル)」など中国語固有の単位には特に注意が必要です。

中国語翻訳の注意点やポイント

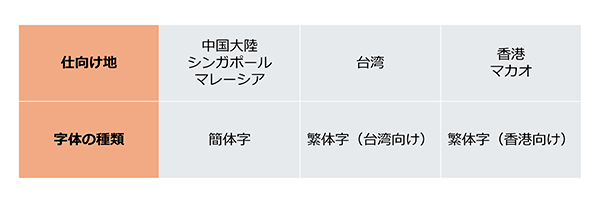

中国語には簡体字と繁体字の2つの字体があることをご紹介しました。そのため、中国語に翻訳する際には、そのドキュメントを「どこで使うか」、つまり仕向け地の情報が非常に重要になります。

簡体字、繁体字と仕向け地

仕向け地とは、翻訳後の文書やコンテンツが実際に使われる「国や地域」を指します。中国語で使われる漢字は、地理的・文化的側面により、簡体字1種類(中国本土向け)と繁体字2種類(台湾・香港向け)に分かれます。台湾と香港の繁体字の字体は共通ですが、用語や表現に違いがあり、特に口語表現や専門用語が異なります。

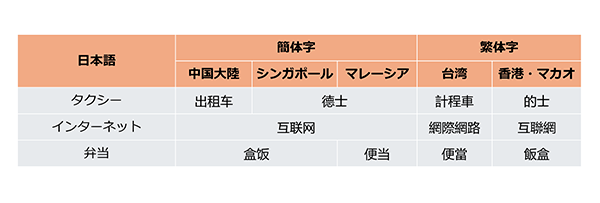

また、「簡体字⇔繁体字は字体を変更すれば問題ない」と思われがちですが、実際に国や地域によって使われる単語や言い回しが異なることが多いため、翻訳の際には注意しなければなりません。

上記の表では同じ単語を簡体字と繁体字に翻訳したときの違いを表しています。

単純に字体を置き換えるだけでは適切な翻訳にはならないことがお分かりいただけると思います。

日本語から中国語に翻訳する際は、簡体字版と繫体字版をそれぞれ別々に翻訳することをおすすめします。

番外編|知っておきたい!中国語特有の表現

【倍数表現】

増加分を表す倍数表現には注意が必要です。

今年学生人数比去年增加了三倍。

→今年の学生数は昨年より3倍分増加した。(=昨年の4倍になった)

例えば、昨年の学生数が100人だった場合、今年は3倍分の300人増えて、合計で400人になったことになります。

この表現は「元の3倍になる」という意味ではなく、「元の人数から3倍分増えた」という意味になります。

【割引表現】

中国のスーパー(超市)などでは以下のような割引表現をよく見かけます。

买一送一:1個買えば1個無料(=つまり50%OFF)

また、日本には「〇割引」という表現がありますが、中国にも似たような表現があります。代表的なのは「〇折」です。

9折:定価の9割の価格で販売する(=つまり10%OFF)

以上は代表的な例ですが、さまざまな割引表現をマスターして、中国でのショッピングをお得に楽しみましょう!

とらんちゃん

「とらん」だけに「トランスレーション(翻訳)」が得意で、世界中の友達と交流している。 ポケットに入っているのは単語帳で、頭のアンテナでキャッチした情報を書き込んでいる。

- 生年月日1986年4月1日(トラ年・翻訳センター創業と同じ)

- モットー何でもトライ!

- 意気込み翻訳関連のお役立ち情報をお届けするよ。

New

新着記事

2025.12.24

- 翻訳あれこれ

2025.12.10

- お役立ち

2025.11.26

- お役立ち

2025.11.12

- お役立ち

お問い合わせ窓口

(受付時間:平日10:00~17:00)

新規のお問い合わせ、サービスについてのご質問など、お気軽にお問い合わせください。